遠州福田六社神社祭典 浜松まつりの屋台と彫刻

weblog (共有) YouTube

|

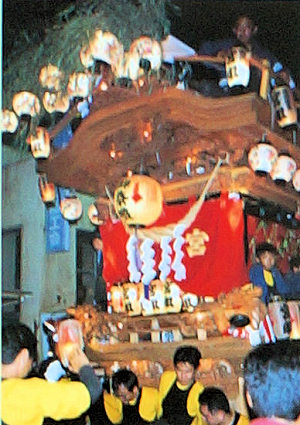

いままでメールで寄せられたり直接聞かれた質問などをお答えできる範囲で簡単にまとめてきました。内容が古くなり現状にそぐわなくなったものは割愛しています。2025/03/03 Q:最近カレンダーが載っていない。最近のはどこで売られているか? Q:カレンダー用写真を撮ってほしい A:無理です。実は2019年8月下旬に打診を受け次のように回答させていただきました。 Q:HPの屋台写真をデータで欲しい。カメラの福忠さんに言ったので出してほしい。 A:お手数ですがこちらをご確認ください。 Q:カメラの福忠さんが閉店されるとのことですが、HPはどうなりますか? A:今まで通りです。お手数ですがこちらをご確認ください。 Q:鎌田神明宮の式年遷宮に蛭池と南島の屋台が参加するのは何故? A:氏子だから。 Q:推しの彫刻師はいますか? A:特にいません。いろいろな職人さんを当HPで紹介させていただいていますが、あくまで中立。所詮他人の職業、特定の業者さんを推奨する意図は全くありません。屋台新築や彫刻追加をご検討であれば工務店さんとよくご相談の上、予算・作風・お人柄など、ご自分で行って確かめるのが一番だと思います。 Q:結局いい屋台大工って誰? A:専門家でもない素人なので全くわかりません。ご自分で見る目を養われるのが一番かと思います。話はそれますが、必要以上に声高に同業他社を批判する業者さんはどうなのかなと。私見ですがご自身の腕に自信があれば気にかける必要はないわけで、残念ながら見苦しいだけだなぁと感じたことがあります。 Q:福田では屋台を何と呼びますか? A:「屋台やたい」と呼んでいます。 Q:最近よく見かける、屋台の屋根の四隅にくくり付けられている提灯はなんのためですか? A:屋根の提灯掛けの四隅に付いている弓張り提灯のことでしょうか? これは平成7年(1995)の宮組で屋根係だった私が始めたもので、安全確認が目的です。これが1996年のカレンダーに写っていますのでお持ちの方はご確認いただければと思います。特に夜は屋根の四隅が見えにくいので、電柱等に屋台をぶつけないための目印にもなります。また雨天用シートがかけられていても屋根の隅が分かりやすいということで定着して現在に至っており、採用する組も増えているように見受けられます。べつに丸ブラ提灯でもよかったのですが、たまたま余っていた弓張提灯でやり始めてそのまま継続されており、宮本八番組も2005年立ち上げ当初から採用しています。 Q:お囃子の「屋台下」はなんと読みますか? A:私は子供の頃から「やたした」と教わってきましたが、念のため本場である横須賀の複数の知り合いに確認したところ、皆さんから「古くからやたしたと呼んでいますよ」と言われました。また以前いただいた「三社祭礼囃子」のパンフレットの説明にも「屋台下やたした」と振り仮名が付いています。 従いまして当HPの表現も「やたした」としています。遠州横須賀河原町の田中興平さんご著書「遠州横須賀三熊野神社大祭 そこに江戸の祭り文化がある」P125に「屋台下」の語源が推論として紹介されています。読み方までは言及されてありませんがご参考までに。 Q:屋台の照明の電源は? A:バッテリーです。業者さんから大型の物をレンタルして屋台の内部(土台の上)に設置します。発電機も以前は一部であったようですが、物理的欠点として音がうるさく排気ガスが出る上に、内部に積むため発熱により屋台の生地を痛めることもあります。また状況によっては火災の危険性が伴うため最近では見かけなくなりました。

|

(C) 1998 mitsuya noriyuki. design by tempnate